�Q�O�P�R�N�͕Ǔh��Ɍ������Ēm����[�߂邽�߂ɉ��L�̌��w�y�эu�K����u���܂����B

| �N�� | ��� | ��� | ���e |

|---|---|---|---|

| 2013.11 | �u�K�� | �_�ސ쌧���z�m�� | ��Вn�Z��k�i�L�����o�����j���C |

| 2013.11 | �u�K�� | �_�ސ�܂��Â����m�E�k���q�������̉� | �k���q�������̌����Ɖ�����C�H���̊T�v�̐����� |

| 2013.11 | ���w | �@ | �~�o���̑n�������͑���E�O��i�R��j�E���a�E���䂪�꒼���ɕ��ԓT�^�I�ȑT�@�l�����z�u�ƎO��i�R��j�����w |

| 2013.11 | ���w | �@ | ���a�S�N�i�P�X�Q�X�j�Ɍ��z���ꂽ���E���l�s�O�d�b�ǂɂ��鉡�l�s�s���W�L�O�ق����w |

| 2013.11 | ���w | �@ | �_�ސ쌧����S���Âɂ��閾�������̍��_�Ŕ����̋{��H�̖���O�Z��ɂ���Č��z���ꂽ�R�\�@�@������w     |

| 2013.11 | ���w | �@ | ���l�s�c�n���S�Z���^�[��w�O�Ɍ��݂��ꂽ�������ƂȂ�ωΖؑ��̑�^���Ǝ{�݁u�T�E�X�E�b�h�v�����w  |

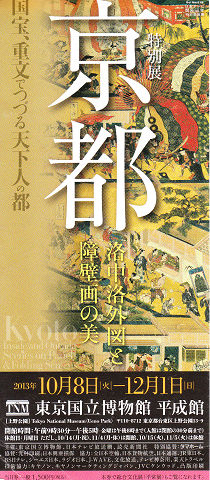

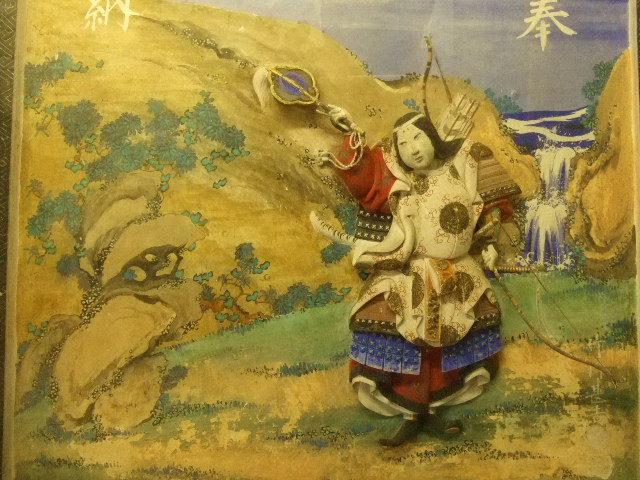

| 2013.11 | ���w | �@ | �슰�i���Ɠ������������ق̋��s�������O�}���ʓW�����w |

| 2013.10 | ���w | �@ | �������b�Z�ŊJ�Â���Ă���^�J�{�V�h���[���t�F�A�Q�O�P�RIN�����A�����s�����A���i�����A�j�A�����s�^�C���A���i���^�A�j�A���������A���̑������ޗ����[�J�[���^�J�{�V�ɋ��͓W�������Ă��� |

| 2013.10 | ���w | �@ | �����s���z�m�����������Â̌��z�ӂꂠ���t�F�A2013 |

| 2013.9 | �u�K�� | �_�ސ쌧���z�m�� | �ؑ��m��P��w�̓�����m��? ���{�̖̕����ƕ����x |

| 2013.9 | �u�K�� | �_�ސ쌧�����������E�ƋZ�p�Z | IllustratorCS5���g�p���āy���z�v���[���e�[�V�����{�[�h�z�̍쐬�ɕK�v�Ȋ�b�m���ƋZ�p���K������X�L���A�b�v�Z�~�i�[ |

| 2013.9 | �u�K�� | �n�E�X�X�N�G�A���l | �X���P���h�Ђ̓��Z�~�i�[�i�n�Ղ̈��S�m�F�ƃn�U�[�h�}�b�v�̌����ɂ��Ắj |

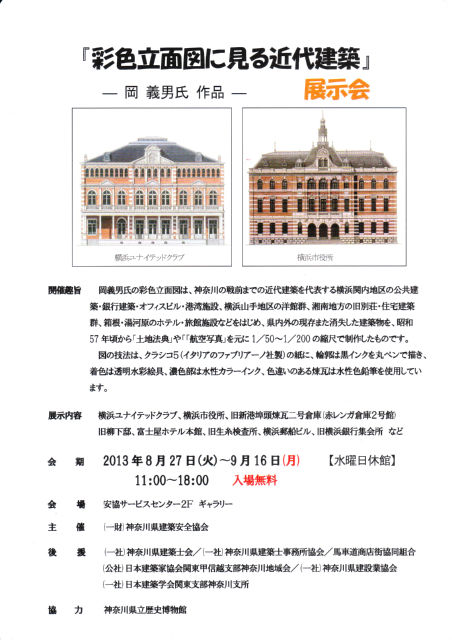

| 2013.8 | ���w | �@ | ���l�̈����T�[�r�X�Z���^�[�M�������[�ŊJ�Â���Ă���ʐF���ʐ}�Ɍ���ߑ㌚�z�W�����w�B

���`�j����̉��l�𒆐S�Ƃ����ߑ㌚�z�����C���N�̊ۃy���ŗ֊s��`���������ʊG��␅���J���[�C���N�ōʐF�����G��B

|

| 2013.8 | ���w | �@ | �����ۃt�H�[�����ŊJ�Â��ꂽ�C�P�_�R�[�|���[�V������Â̑�S��X�C�X����A�[�g�t�F�X�^�����w�B�X�C�X����J���N�E�H�[����

�g�����n��p�l���W�A�����E�l�ɂ��f�����X�g���[�V�����w�����k�h�u�d�x�A�h��Ǒ̌��C�x���g�A�R�����ł��鍶���I�m��ɁE�v�Z�͂���Ɩ�쑺�������z

�H�[��\�E�쑺��������̑Βk�����s���Ă��܂����B

|

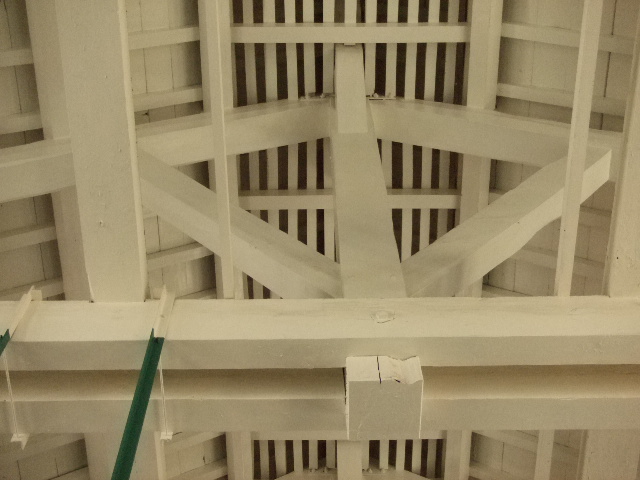

| 2013.8 | ���w | �@ | �����ۃt�H�[�����ɂ��鑊�c�݂���p�ق��O�ς����̌��w�B�܂̓W�����ƃz�[��������A�e�W�����̕ǖʉ����ɂ͊Ԑڌ���݂��A

�ǂ̓�������]���y�h��ŕǂ̎d�グ�͓W�������ƂɈق�B�܂����͌]���y�^�^�L�ƂȂ��Ă��܂����B

|

| 2013.8 | ���w | �@ | ���l�O���̂ЂƂ_�ސ쌧���{���ɂ����w�B�_�ސ쌧���{���ɂ́A�֓���k�Ќ�̏��a�R�N�ɏv�H�����l��ڂŁA�_�ސ쌧���\����

�ߑ㌚�z�̂ЂƂB���w��ɍ��킹�������l���j�قŊJ�Â���Ă�����{�v�}��V�����f���A�Ȃǂ̏����J�����A���l�����G�A�����̋M�d�Ȏʐ^�Ȃǂ̓��ʓW��

���w�B     |

| 2013.8 | ���w | �@ | �V�h���r���O�Z���^�[OZONE�ŊJ�Â��ꂽ�u�h���̂킴��̌����悤�I�h�ɓ����s�����A���g������͂��Ă���A���w�B���R�Q����

�����B�̎w���̂��ƌ���D�c�q�A�Ǔh��A���ĊG���̑̌��B   |

| 2013.7 | ���w | �@ | ���c�����w�ق����w�B���c�����w�ق̌����́A���{����b�ł�����c���������݂��ʓ@�Ƃ��Č��Ă��B �{�ق́A���a�P�Q�N�Ɍ��z���ꂽ�a�m�ܒ��m�����z�B�����̓X�y�C������A�������X�p�j�b�V�������B��K�̒k�b���A��K�T�����[���y�юO�K�̂׃����_�͏��a�����̃��_�j�Y�����z�̓����B �ʊق́A�吳�P�R�N�Ɍ��z���ꂽ�~�n���ɓ��{�뉀�������a�����z�B���֕~���̊O���̐o���y�ѓ����̌����o���͈ꌩ���́B     |

| 2013.6 | ���w | �@ | �����̏��ߗ{�\�Ƃ̐���ȕx���ɓ��{���̋@�B�����H���ݒu�B��v�Ȍ����́A�̍��g�݂ɁA�ǂɗ�����ςݓ���đ��� �u�؍��������v�B�����Ƃ������m�̐V�����ޗ���������Ȃ���A�����͓`���I�ȓ��{���ŕ����ȂǁA���{�Ɛ��m�̌��z�Z�p���Z���B    |

| 2013.6 | ���w | �@ | �x�R�s�̕��c�ƏZ��A�ː��s�̏\�Б�_�E������������Љ��Ջy�э����s�Ő����� ���c�ƏZ��͕����P�P���N�i�P�W�Q�W�N�j�Ɍ��z����A�]�ˎ��㒆���̍��_���Ƃ̌��z�l���B�\��̓y�ǂ͔S���̎ア���F���y�B �ː��s�̋������n��́A�]�ˎ��ォ�獶���̒��ő�\����Ă���|�����g�E�����̂��ĊG�B ����˓��ˎ�O�c�������̕�ŁA�����Q�N�i�P�U�T�X�N�j�Ɍ������ꂽ����E�R��E���a�E�@�����꒼���ɕ��ԓT�^�I�ȑT�@�̉����z�u�B��L�̎���͙z�Ƃ��Ă���A�܂��咃���̊��݂͂��ƂȂ��́B        |

| 2013.6 | ���w | �@ | ���l�w�̏����k����тɐݒu���ꂽ�h�꒬�̐_�ސ�h�����w �����L�d�̕����G�w���C���E�O���V���@�_�ސ�x�ł͐_�ސ�h�̂����߂��ɊC�������܂����A�J�`�ȍ~�A�C�͎��X�Ɩ��ߗ��Ă��A���݂ł͊C�͗y�����������Ȃ� �����̉��l�J�`���ɂ͉��l�`����]�ł��邱�Ƃ���A�_�ސ�h�ɂ������{�o���̓A�����J�̎��قƂ��Ďg�p �����R��̓y���L�Ŕ����h������A���̎R��͐k�ЁE��Ђ�Ƃ�Č������Ă���A�h���̔��˂̒n     |

| 2013.6 | ���w | �@ | �����{�@�����w �����{�@��1933�N�i���a8�N�j�ɏv�H�B�A�[���E�f�R�̐��Ƃ������錚�z�͋{���g���˗������A�����E���p����t�����X�l�|�p�ƁE�f�U�C�i�[�̋��͂ŁA���̗l�����ɖ�����ꎩ�@���ϋɓI�Ɏ��g�܂ꂽ���z�B ���̎���f���A�ʎY�\�ȍH�Ɛ��i�̃f�U�C������n�܂�����O�I�ȗl���ł������A���z�ޗ������I���A�����̂ł��������̋Z�p����g���A�{�Ƃɑ��������i�������Ɠ��̃A�[���E�f�R���z��n�����܂����B ���̌����o���A�V��̎���֕������A��������������A����̃����_���̍����Z�p�ɗ��t�����ꂽ����ɒʂ���d�グ      |

| 2013.6 | �u�K�� | �_�ސ쌧���z�m���������� | ���z�m����u�K�ɏo�Ȃ��܂����B����͎O�N���ƂɌ��z�m�@�ŋ`���Â���ꂽ�u�K��ōŌ�Ƀe�X�g������܂����B |

| 2013.6 | ���w | �@ | �@�E���E�`���@�����w �@�E���E����ɓ��i����j�́A��������̏�y���̗��s��A���@�v�z���̉e���Ŋe�n�Ɍ��Ă�ꂽ����ɓ����z�̈�ŁA�����̎���ɂ́A�G��j��M�d�ȓV�l�̕lj�i�d���j���`����Ă���B �`���@�͖���45�N�i1912�j�ɓ����̐^�@�M�k�����ی�������Ђ̎Љ��Ƃ��Č��z���ꂽ���̂ŁA�v�҂͒z�n�E�{�莛�Ȃǂ̐v�������ɓ������ŁA�ɓ������͗d���D���ł������Ƃ����A��̏㒌�̏�ɂ́A�ʔ����p�̐Α��̓��������܂��B       |

| 2013.6 | ���w | �@ | ���w�������w ���̌����́A���̏Z��Ƃ��Ċ����P�O�N�i�P�U�V�O�j�N���ɑn�� ���z�l���͐������ŁA�ɂ߂đ@�חD���ł���A���z�w�I���l�����ɍ����A����ȍ\���A�ݔ����{����A�h�Ώ�̍H�v�������B  |

| 2013.6 | �u�K�� | ���{�`�������Z�p�U���� | ���{�`�������Z�p�U����̑�S��ʏ푍��i�����Q�T�N�x�j |

| 2013.5 | ���w | �@ | �|����H����ق����w �w�|���̃}���Z�[������ƍ���̊��W�ɂ��Ă��b�� ��ݓW�̓t���A�ʂɁu�`����v�u����v�u�ɂ߂�v�̎O�̃e�[�}����\�� ���W���ł́A�̐����R��w�ɂ��Ⴂ��A�F���l�ŕς������𒆐S�ɁA��19�_�̓u�ƍ̐���H�p�̓����8�_���Љ�   |

| 2013.5 | ���w | �@ | �P�H��̑�V������w �P�H��̑�V��͂����݂̌������Ȃ�������ǂ̓h�蒼����A�������̕��������𒆐S�ɁA5�N�������čs����K�͂ȍH���i�����̑�C���j�ŁA��V��� �n��50m�̑傫�ȑf�����ŕ����A�����Q�R�N�R�����畽���Q�T�N�P���܂őf���������̌��w�X�y�[�X�u�V��̔���v�ɂāA���C�̗l�q�����J��   |

| 2013.5 | ���w | �@ | �V�h�撆��ɂ���u���Q�L�v�ŗL���ȍ�ƁE�ѕ����q�@�����w ���a�P�U�N�Ɋ���������������Ɩ��ƕ��̌����{�v�̉�ƁE�Εq�̃A�g���G�����ꂼ�ꊮ����������Ɍq�����킹�������� �J���I�ŕ��ʂ����ǂ����\���I�ɂ͋��������{��k�Ђł���肪�Ȃ����� �܂��䏊�ɍS�肪����A��������Y��Ȍ����o���܂��O�ǂ̓����^���̑~�������⍻������̎����A���ǂ͌Ўw���y�ǁA����     |

| 2013.4 | ���w | �@ | ��a���̎U��E����H�@�A�y�{����t���A�鍪�R���@���A�V���ЁA�㉤�R���_���A�����_�ЁA�R���ЁA���R�V�@�� |

| 2013.3 | �u�K�� | ���������g���A���� | �����Z�~�i�[ ���e�́u��������ǂ����鎽��̊�{�v�Ɓu�����w�ۂ̓��w�ɕۑ��E�����H���v |

| 2013.2 | �u�K�� | �悱�����D�ǐv���������c�� | ���E�ϗ͌v�Z�ɂ��ϐk�]���@�u�K �ϐk�]���@�͌��㌚�z�ɓK�p����Ă���ϗ͕ǂɓ��������]�_�ɂ��]���ɑ��āA���@�A�Ö��ƂɓK�p�ł��� �ϗ͕ǂ݂̂Ȃ炸�ό`�⌸�����\�ɋN������ψʊp�ɂ��]�������E�ϗ͌v�Z�ɂ��ϐk�]���@�̐��� |

| 2012.7-2013.2 | �u�K�� | �_�ސ쌧���z�� | �@��(���j�I������)�ۑS���p���i���{���u�����J�� �_�ސ쌧�́A���͘p���ݒn���тɎc��@��E�뉀�i�u�@���v�Ƃ����j����j�I���������A���������ɂ��A�������M��𗬂̏�Ƃ��ĕۑS���p���n�抈�����ɂȂ���u�@���������Đ��\�z�v��i�߂Ă��܂��B �\�z���i�̈�Ƃ��āA���ԓ��ɂ��@������j�I�������̕ۑS���p�̎��g�݂̎x����ڎw���āA�@�����̕ۑS���p�ւ̏�����n���I���p���j�Ƃ����n��Â���𐄐i������Ɓu�@���i���j�I�������j�ۑS���p���i���v�̗{���u�����Q�S�N�x�ɑS�U�O���Ԃ̃R�[�X�ŊJ�Â���܂��B �@�@���������Đ��\�z�Ɛ��i���A�X���ݒ����ƒ��Â���B�a���Z��̗l���ƌ`���ߒ��C�����̓��e�ő�P��u���ɏo�� �@�o�^���������x�̓��e�ő�Q��u���ɏo�� �@�ߑ�Z��j�A�Ó�@�����ƕۑS�����p�Ɍ������ۑ�B�i�ϖ@�Ɨ��j�܂��Â���@�̓��e�ő�R��u���ɏo�� �@�`���I�Z�@(�؍H��)�A�`���I�Z�@(����H��)�B�`���I�Z�@(���H��)�̓��e�ő�S��u���ɏo�� �@�C���T�_�A�o�^�������̎��O�������\�̓��e�ő�T��u���ɏo�� �@���j�I�����������̎��ۇA���{�������K���̂P�B�����쐬���K���̂P�̓��e�ő�U��u���ɏo�� �@�ϐk�f�f�A�ϐk�⋭�B���ꌩ�w�̓��e�ő�V��u���ɏo�� �@���j�I�뉀�Ɠ@��̈ێ��E�Ǘ��A���j�I�������̊��p����B���C�H���̎���C���j�I�������̓��e�ő�W��u���ɏo�� �@�A�[�g�}�l�[�W�����g�A�܂��Â���NPO�̊����E�^�c�B�����H���ł̓��e�ő�X��u���ɏo�� �@�o�^�������̎��O�����̎��H�Ƃ��āA���ɓ��a�@�E�������s���̉Ƃ� �@���z��@�A���q�s ���X�������܂��Â���B�o�^�������ɏZ�ނƂ������C�C�^���A�̗��j��I�������̕ۑS�ƌ��J�̓��e�ő�P�O��u���ɏo�� �@���j���������̔����i���c���E���n��X�����j�̓��e�ő�P�P��u���ɏo�� �ŏI���̑�P�Q��u�����J�Â���o�ȍu�K�Q���Ҋe�l�����������u�������������j�I�������v��u�������������j�I�������̊��p����v�ɂ� ���\�E���^�����E�u�]�B�l�͏��a�Q�Q�N�V�z�̏o���X�܋y�і�������㔼���݂̌Ö��Ƃɂ��Ĕ��\�B ���\��A�_�ސ쌧�m�����C������̂��܂����B �@ |

| 2013.2 | ���w | �@ | ���l�n���C�ۑ�́u�_�ސ쌧���v�Ƃ��ċƖ����J�n�������A�֓���k�ЂŔ�Ђ��A�������ɂ͐_�ސ쌧�c�U�ۂ��v��1927�N�ɏv�H�B

���ւ̒��^��Ђ����ɒ�����g�ݍ��킹���w�͗l��������ȂǁA1920�N-1930�N���ɗ��s�����A�[���f�R���̍ו������������B2009�N�̊������ɕۑ��Đ����Ƃ́A�������Y

���ďC�҂ŁA�������ɂ̉��C�Ƒϐk�⋭�̂ق��A�~�n���ɐV���ɒ��ɂz�B |

| 2013.2 | ���w | �@ | ���{�X�D�E���l�r���͏��a�P�P�N�ɘa�c�������z�������̐v�ɂ��A���{�X�D���l�x�X�Ƃ��ďv�H�B�����̍ő�̓����́A���ʂ̂P�U�{�ɂ킽��

��I�[�_�[�̃R�����g���B |

| 2013.2 | ���w | �@ | �Y��ɂ��锪�_�_�ЁA�@��A��Z�V�_�ЁA��Ԓ�����فA�������A�����_�Ђ��W�G�����w�B����≮�i�ق����j�Ɖ��D�≮�ʼnh�����Y��ɂ́A

�y�����肪����ł��������Ƃ��玽��ǂ�h�鍶���E�l�������A���ł���ԁi���Y��j�ɏZ�ސΐ�P�g�́u�O�Y�̑P�g�v�Ƃ��āu�ɓ��̒����i���]�����j�v�ƂƂ��ɁA�S���I��

�m���鎽��H�̖��l�ł����B �Y��ɂ͍]�ˌ���ɑ���ꂽ����h��y���Ɩ����E�������ɑ���ꂽ�Α��i�[�B���g�p�j�����݁B �����Ƃ��Ĕ��W�����Y��ł́A�ωׂ̌�����W�ׁE�^���E�g���~�낵�Ȃǂ��s�����D�≮�܂���������ȍ~�̍r���o����^�C���X�܂��_�݁B              |

| 2013.2 | ���w | �@ | �k���q�ɂ���Ö��ƁE�������̒��������Ă��܂����B���̖������͓����̊C�^��Ђ�

�I�[�i�[�������Ă����ʑ��ŏ��a�R�O�N��̌��z���ꂽ���̂ł��B�}���V���������Ă邱�ƂƂȂ����̂ł����Z���ɔ�����A���q�s���w���������̂̐��N�ԕ��u���ꋀ���ʂĂ錚��

��ۑ��̉�ێ����Ă�����̂ł��B ����A�����̊ϓ_���璲�������܂������A�ꉮ�̓`�����ɂ͌��Ԃ�������̂́A�J�R��ŏ������������Γ��Ɍ���ł���肪�Ȃ���Ԃł����B�܂������͖ؐ��艺�n�ɓy�ǂ� �O�������C�y�щJ�̐��t���ŏ�������������������͂Ȃ����_�Ƃ��܂����B      |

| 2013.2 | ���w | �@ | �s�}��ɂ���P�T�㑱���Ă���Ö��Ƃ����܂����B �]�ˎ���̉Éi�N�ԂɌ��Ă�ꂽ�Ö��Ƃœ쑤���ʂ̂P�O���A�P�O���A�P�Q���̂R����������ł�����F�̂���ꉮ�ł��B�]�ˎ���ɂ͏��R������̎��ɗ���������Ƃ����R������ �����ł��B��E���R�ɂ͉��l�s�w��̌Â�������낲�낵�Ă���A�����V�Ԃ��U�ԂƔ�r�I�傫�����̂ł��B���̉Ƃ̈�א_�Ђ̂��ς��܂͑吳����̋[�ł��B ���w�I����A�_�ސ쌧���z�R���N�[�����܍�i�̓s�}���u�����ق̈ē������܂����B     |

| 2013.1 | ���w | �@ | ��N�̒J�������_����Ɉ����������l�����_��������܂����B �n���S�E�V���l�w�ɋ߂����o�@�i���傤��������j�̑单�V�A�������E�e���w�ɋ߂��@�����i��傤���j�̔�����V�A�������E���@���ɋ߂��e���r�ٍ��V�i�����Ȃ����ׂ��Ă�j �ٍ̕��V�A�������E�j���w�ɋ߂����Ǝ��i�Ƃ����傤���j�̕z�ܑ��A�n���S�E���g�{���ɋ߂��������i�������j�̎��V�_�@�A�n���S�E���c�w�ɋ߂����T���i�������j�� ���\���_�A�n���S�E�V�H�w�ɋ߂��������i�����ق����j�̌b�����_������܂���        |

| 2013.1 | ���w | �@ | �����_����������r���ɓ����������U�������Ă݂܂����B

���@���w�E���@���ł͏��a�S�S�N�Ɋ����������@�@�����R���@���̖{�����A��q�R�w�ł͎��ƉƂŌ�ɓ��m��w�w���߂���q�M�F�ɂ�菺�a�V�N�ɑn�����ꂽ��q�R�L�O�فi�v�́A���㌚�z�m���̒���F�����j�ƃM���V����͂����w�O���X�X���A�j���w�ł͔��f�̖��c�j������i���݂͌��N�����h�Ƃ��Ă݂̂P���c��j�y�ѓ��g�ł͌c����w�����w���܂����B

���ɑ�q�R�L�O�ق͑�q���_�����������̖{�قƂ��ČÑ�M���V���ȑO�́h�v���w���j�b�N�l���h�Ƃ������E�I�ɂ��Ȍ��z�l����p�����݂̂Ȃ炸�A���m�̈ӏ���������A�܂��ɓ����������n���������Ɠ��̗l����������������n��グ�܂����B���ׂ̒��A�j���ɏ���ꂽ�����A�{�ٓ��̓V�䂵�̒����A�z�[���̒��̐ڍ������F�������܂����B         |

| 2013.1 | ���w | �@ | �����_����ł��Q�肵���������i�����ق����j�͉��l�s�̎w�蕶�����ƂȂ��Ă���A�P�V�O�O�N���ɑn������Ă��܂��B�����ŏd�H�Ȍ����ł��B   |

| 2013.1 | ���w | �@ | ���j���������̔����i���c���E���n��X�����j�̓��e�ő�P�P��u��

���J�Â���o�Ȃ��܂��� �B

���c�����甠�����{�Ɍ������Ĕ����o�R�S���łP�w�̏ꏊ�ɂ��锠�����w���W����

���ł����B���̔��͐E�l�̒��Ƃ��Ēm��ꂽ�Ƃ���ŁA�����P���̖k�̕��ɁA���C

���̋��X�����c���Ă��āA�Â��Ȃ܂��̒����݂��c����Ă��܂��B

�ŏ��Ɍ��w���������͖����R�U�N�i�P�X�O�R�j�ɏv�H��������ƏZ��ł��B�����̓�

�H�ɖʂ��đ����ƓX�������сA����ɖh�Εǂ��u�ĂĉB��������B�����̑����e����

���̍�ƃX�y�[�X�ɏo����ł���B�X���̉��ɂ͕��ɑ��Ɏ���B�����ɁAL���^�̏�

�������H���q�ɂ��z�����B�X���̊O�ς́A������������̓�K�ƂŌ���́A

�֓��^�y������ŗp�������d�̌��֕���h�Ă߂��r���x����`���ł���B����

���A�ǖʂ̈ꕔ���Ȃ܂��ǂɂ��A�O�K�̑�������Ƃ����@�́A���܃��[�ʓI

�Ȍ`���Ƃ͂����Ȃ��B

���ɓ@���ۑ����p���i���{���u�������ǂ̖���Ɋ�Â��A�d�͋ƊE�ɖ���y�������i

��������@���ɂ�����o�V����O�z�����X�̎В��E���A�����v�����t�J���A���t

������b�␕���@�c���Ȃǂ��C�������Y����ʓ@�̊F�t���̎R��A���R�����A��

���E�R�p�L���j�ʓ@�̌ËH���̎R��y�ы����C�������ɂ���L�����X�����܂�

���B����猚�����͂��ׂĖ�������̌����ł��B

���̌���n����U����A�ŏI���w�͋M���@���c�����R�O�N�Ԗ��߂����c������

�ݑ�̍��c�Ƃ̂P�X�O�U�N����̕ʓ@�ł��鐴�Ւ��ł��B�����̑S�̂͊i����Ȃ�

������ŁA���̍\���͌j���{������ɂ��݂����s�^�ƌĂ�܂��B��̒�

���炽�Ă��̂����Ԃ��ƁA�������Ă̕����Ɠ�K���Ă̕����̉������قړ���������

�����܂��B����͕����̕����̓V�䂪���������łȂ��A�����Ɂh�ނ���h���t���Ă�

�邽�߂ł��B       |