2023年は壁塗りに向かって知識を深めるために下記の見学及び講習を受講しました。

| 年月 | 区別 | 主催 | 内容 | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023.11 | 見学 | 横浜を散策しました。ニューグランドホテル、山下公園・インド水塔、氷川丸を見学。 ニューグランドホテル:1927年(昭和2年)の開業時に銀座和光などを設計した渡辺仁によるもので、マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルース等の著名人が宿泊し、1992年(平成4年)に横浜市認定歴史的建造物となり、また2007年(平成4年)に近代化産業遺産の認定を受けた横浜・山下公園前のランドマークです。 山下公園・インド水塔:1930年(昭和5年)に瓦礫処分場として埋め立てられた場所の上に山下公園が開園した。そして1939年(昭和14年)に、横浜市民への感謝と同胞の慰霊のために在日インド人協会が山下公園内に建立・寄贈した。老朽化、創建当時は久住有生さんが施工し、近年の台風で屋根の一部が破損が進んでおり、2022年〜2023年に東左職連傘下の左官屋さんにより改修工事]が行われた。 氷川丸:日本郵船が1930年(昭和5年)に竣工させた日本の12,000t級貨客船で、北太平洋航路で長らく運航された。国の重要文化財(歴史資料)に指定されている。      |

|||||||||||||||||||||||

| 2023.11 | 見学 | 2000(平成12)年世界遺産に登録された「琉球王国のグスク及び関連遺産群」9箇所の内6箇所を見学。 識名園(しきなえん):1799年に王族の別邸として造られました。保養地として使われただけでなく、中国の王からの使いの人たちをもてなす場所としても使われました。沖縄県内で唯一の特別名勝です。 勝連城跡(かつれんじょうあと):12~13世紀につくられた城で、沖縄島中部の東海岸一帯を一望できる場所にあります。有力な按司の阿麻和利が住んでいました。阿麻和利は、王位をとるために首里城を攻めましたが、破れほろびました。 中城城跡(なかぐすくじょうあと):勝連城主の阿麻和利をけん制するために、座喜味城主の護佐丸が、15世紀の前半頃につくった城です。 園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん):1519年につくられた琉球固有の宗教建築物です。扉を除きすべて石づくりの門で、うしろにある森は、聖なる地とされており、国王が出かける時に、旅の安全を祈りました。 首里城跡(しゅりじょうあと):1429年に3つの小さな国が統一されて琉球王国となりました。その国王が住んでいた城で、政治や文化の中心地でした戦争で焼失した正殿や破壊された城郭等を含むすべての復元整備(工事が完了しましたが、その年に正殿や北殿などが焼失しました。現在、再建工事が進められています。 玉陵(たまうどぅん):琉球王国の王族の墓で、1501年ごろつくられました。墓は、中室・東室・西室に分かれています。石づくりで独特のデザインのお墓です。2018年、建造物として国宝に指定されました。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.11 | 見学 | 増上寺にある徳川家霊廟を見学しました。戦災にて焼失した旧徳川家霊廟は、現在の大殿南北(左右)に建ち並ぶ壮麗なものであったと伝えられています。1958年(昭和33年)に、文化財保護委員会が中心となって、綿密な調査が行われた後、現墓所に改葬されました。写真は、かつては6代将軍・徳川家宣の霊廟(文昭院霊廟)の中門だったものを移築した徳川将軍家墓所・鋳抜門及びは家茂公と並んで静寛院宮の宝塔祀られていました。   合わせ、増上寺旧方丈門を見学しました。極彩色の彫刻を引き立てるなどの役割を果たしていた黒漆塗りであったため「黒門」と通称されている。江戸時代初期の特徴を示す様式から、17世紀後半の築と推測され、大門とともに港区の有形文化財に指定されています。  |

|||||||||||||||||||||||

| 2023.10 | 見学 | 東京文化財ウィーク2023のイベントで増上寺山内の廣度院【こうどいん】で「練壁」の解体現場及び漆喰/練塀体験が開催され、見学 江戸時代から存在する貴重な廣度院の練塀の解体調査を行っており、棟梁家(甲良家)が江戸城•増上寺で構築する土塀を「練塀」として「本途帳」が示す構造の「練塀」本途帳に記された練塀の内部構造と一致する発見がありました。現在も様々な調査が行われていますが、調査期間中の今年限定で内部構造が公開されました。    | |||||||||||||||||||||||

| 2023.10 | 見学 | 川越を散策。喜多院:慈覚大師仁により創建され、慶長17年(1612)に徳川家康の命で天海大僧正が堂塔伽藍を建造しましたが、寛永15年(1638)に起きた川越大火により、現存する山門を除き、堂宇はすべて焼失してしまいました。そこで同年、江戸城紅葉山(皇居)より客殿、書院等を移築しました。 仙波東照宮:日本三大東照宮の一つであり、天海僧正により寛永10年(1633)に社殿を造りました。川越大火により社殿は焼失しましたが、寛永17年(1641)に再建されます。 川越本丸御殿:現存する建物は嘉永元年(1848)に建てられ、天守閣が無い川越城の天守閣代わりの富士見櫓の跡があります。 三芳野神社:越城内の鎮守として再建され「お城の天神さま」として信仰され、城内にあり一般の人の参詣が難しいのことで童唄「通りゃんせ」に歌われています。 氷川神社:川越城の乾(神門)の方角に鎮座していたことから城下の守護神として崇敬した神社で、川越の総鎮守です。秋の大祭に神輿や獅子頭などの祭具を寄進し、祭礼を行うよう奨励し、現在では『川越まつり』としてに開催されています。

| |||||||||||||||||||||||

| 2023.09 | 見学 | 土壁施工の見学。『日曜左官』を開催し、挾土修平さん施工の日本化成ショールーム及び久住章さん施工のパーマ屋の外壁、虎屋の壁及び浅草の神谷バーと東武・浅草駅を見学。しかし、久住章さん施工の銀座大分アンテナショップの壁・床・竃はビルの立替のため見学できませんでした。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.08 | 見学 | 土壁施工の見学。『日曜左官』を開催し、挾土修平さん施工の新宿0101の外壁/銀座ペニンシュラホテルのレシプトと階段及び久住有生さん施工の銀座NISSANショウルームのエレべーターホール内壁を見学

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.08 | 見学 | 東京国際フォーラムで開催されている『ものづくり匠の祭典2023』を見学。当日は、東左連の阿嶋さんがブースでの説明、また八幡さんと木村さんがしっくい工法のデモンストレーションがメイン会場で行われました。

|

|||||||||||||||||||||||

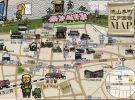

| 2023.07 | 見学 | 富士吉田を散策。 【ふじさんミュージアム】 2013年、富士山は「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」として世界文化遺産に登録されました。ふじさんミュージアム-富士吉田市歴史民俗博物館-では、メインテーマとして富士山信仰に関する資料を展示されています。 【北口本宮富士浅間神社】 富士吉田市にある神社で、登山吉田口登山道の起点にあたり、「富士山域」の一部として世界文化遺産に登録されている。 【旧外川家住宅】 旧外川家住宅は明和5年(1768年)に主屋が建てられ、幕末に裏座敷が増築され、当時の姿を残す貴重な建物です。建物内には富士山の神を祀る神殿が備わり広い客室が設けられるなど御師の家の暮らしぶりをうかがい知ることができます。 【金鳥居】 静岡県駿東郡小山町須走にある神社。富士山須走口登山道の起点に鎮座する。 【東口本宮冨士浅間神社】 静岡県駿東郡小山町須走にある神社。富士山須走口登山道の起点に鎮座する。 【新屋山神社】 1534年に創建された新屋山神社は、水源や森の近くで原生林が繁茂する小高い丘にあり、古くから山を守る神、産業の神として地域の林業、農業に携わる人々から大工さん等の職人さんにまで信仰されてきました。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.07 | 見学 | 横浜市瀬谷区にある長屋門公園を訪問。 長屋門公園は、古民家を中心とする歴史体験ゾーンと、杉林・散策路を中心とする自然観察ゾーンがある。歴史体験ゾーンには、横浜市認定歴史的建造物に認定されている旧大岡家長屋門と旧安西家主屋や、土蔵・井戸がある。 【旧大岡家長屋門】 二階は養蚕室として使用されており、養蚕が行われていた当時は、近隣に製糸工場が存在した。木造二階、切妻造、桟瓦葺で明治20年(1887年) に建築された。 【旧安西家主屋】 横浜市泉区和泉町の安西家の主屋であったが、平成2年(1990年)に横浜市に寄贈され、長屋門公園に移築された。木造平屋、寄棟造、茅葺で江戸中期後半(18世紀末)

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.06 | 講習会 | 東左職連青年部平成会と技能開拓委員会 | 「ボード下地に土壁施工工法 (基礎編)」が開催され出席しました。令和4年5月に国土交通省が不燃材料に土壁が承認を受け、建築基準法の内装制限の場所に土壁仕上げが可能になり、若年技能者会員が、 土壁を正しく理解してもらうための講習会でした。「現代の名工」の東京都左官職組合連合会・木村一幸さんが講師で、日左連編 「壁土を不燃材料として建築物に用いる場合の壁 土仕上げ標準施工要領」 の概略説明と実技編で下地処理、壁土の練り、中塗り(実技練習)を行いました。(X23.7.1)      |

||||||||||||||||||||||

| 2023.06 | 見学 | 大阪城、適塾及び中央公会堂を見学。 【大阪城】 江戸時代初期から後期にかけて建てられた櫓や門、蔵など建物13棟および内堀と外堀が現存し、城跡は国の特別史跡に指定されている。天守は昭和6年(1931)にSRC構造で建築され、徳川時代に再建された天守台石垣の上に豊臣時代の大坂夏の陣図屏風絵などを参考に模擬復興された創作物であるが、築90年近い現在は登録有形文化財となっている。 【適塾】 緒方洪庵が江戸時代後期に大坂船場に開いた蘭学の私塾で天保9年(1838)に開学した。幕末から福澤諭吉、大村益次郎など多くの名士を輩出した。大阪の中心部に当時の町屋が現存している事例は非常に珍しく、重要文化財の指定を受けている。 【中央公会堂】 明治44年(1911)、株式仲買人である岩本栄之助が寄付し建設計画が始まり、岡田信一郎のデザイン案が選ばれ、辰野金吾・片岡安が実施設計を行った。大正7年(1918)に鉄骨煉瓦造地上3階・地下1階建ての構造で完成した。意匠はネオ・ルネッサンス様式を基調としつつ、バロック的な壮大さを持ち、アーチ状の屋根となっている。国の重要文化財となっている。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.06 | 見学 | 京都を散策。 【西本願寺】 正式名称は龍谷山本願寺で、浄土真宗本願寺派の本山です。本尊は阿弥陀如来です。西本願寺は親しまれる愛称であり、京都市民からは「お西さん」とも呼ばれています。創建は文永7年(1272)であり、その後数度の移転を経て、豊臣秀吉の寄進により現在の場所に移されました。本堂や御影堂などいくつかの建物が国宝に指定されており、書院や唐門も重要な建築物です。 【東寺】 山号は八幡山で真言宗の総本山です。本尊は薬師如来です。平安京の鎮護のために建立され、後に嵯峨天皇から空海(弘法大師)に下賜され、真言密教の根本道場として栄えました。東寺は五重塔や金堂などの建築物があり、五重塔は日本一の高さを誇り、金堂には薬師如来坐像や日光菩薩、月光菩薩の像が安置されています。東寺は信仰の対象となり、庶民の信仰を集めるようになりました。東寺は国の史跡に指定され、古都京都の文化財の構成資産としても世界遺産に登録されています。 【長楽館】 煙草事業の実業家 村井吉兵衛が、故郷の京都に迎賓・社交の館としてアメリカ人技師・ J.M.ガーディナーの設計で明治40年(1907)に建築しました。地上3階、地下1階の建物は多くの調度品と共に京都市有形文化財に指定されています。 【東華菜館】 建物はウィリアム・メレル・ヴォーリズによる設計でスパニッシュ・バロック様式の建物です。西洋料理店(戦時中、北京料理のシェフの手に渡った)のため、大正15年(1926)に建てられた。彼は学校や教会建築を数多く手がけたが、生涯唯一のレストラン建築であった。現存するエレベータは1924年OTIS製で日本に現存する最古級のエレベータである。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.06 | 見学 | 横浜市・横浜開校記念会館に訪問。工事は砂漆喰を下地に漆喰仕上げを行っていました。 【横浜開校記念会館】 横浜港開港50周年記念事業として、1917年(大正6年)に完成したが、関東大震災時に全焼した。1927年(昭和2年)に初期の建築を復元し、昭和2年の再建時に省かれたドーム部が1989年(平成元年)に再建された。 基本構造設計は福田重義と山田七五郎が行ない、建築様式は、辰野式フリークラシックと呼ばれる様式で、煉瓦造(一部RC、SRC造)、地上2階建+塔屋5階建、地下1階建の構造・規模 となっている。 大阪市中之島公会堂などと並び、大正期の公会堂建築の中では有名な建築物の一つで、「ジャックの塔」の愛称で親しまれており「横浜三塔」の一つに数えられる。写真はwikipediaより |

|||||||||||||||||||||||

| 2023.06 | 見学 | 流山市・近藤勇陣屋跡のに訪問。工事は土葺き瓦は取り除かれ、壁面の漆喰剥がしを行っていました 【近藤勇陣屋跡(国登録有形文化財)】 所有者である秋元家は、明治期から酒やみりんなどの卸小売業/醸造を営み、土蔵は、同じく本町で呉服商を営んだ「三河屋」の蔵を買い取り、移築したものであり、建築年代は江戸末期と推定される。切妻造桟瓦葺妻入の構造で、半間ごとに柱を立て小屋を二重梁とし、戸前の観音扉は四段の掛子塗りとされて堅牢な造りになっている。 鳥羽・伏見の戦いで官軍に敗れた選組局長の近藤勇が1868年(慶応4年)流山に移って陣を敷き、最後に構えた陣屋跡である。最後は近藤勇が新政府軍により包囲され単身投降した。写真はwikipediaより |

|||||||||||||||||||||||

| 2023.06 | 見学 | 千葉県流山市を散策。 江戸川沿いに位置する流山駅周辺には歴史的町並みが残り、行灯が燈る流山本町の町並みは「行灯回廊」や「江戸回廊」とも呼ばれている。古民家を活用したカフェや交流スペース、宿泊施設への活用が取り組まれ観光活用している。   【呉服新川屋店舗(国登録有形文化財)】 呉服新川屋は、同地区の中央部に建つ弘化3年(1846)創業の商家である。店舗は、土蔵造2階建、瓦葺。2階部分は、2部屋の座敷と納戸で構成されており、建築年代は同家に残された棟札から、明治23年(1890)に大工土屋熊五郎によるものと判明している。 【寺田園旧店舗(国登録有形文化財)】 茶や乾物の販売を昭和38年まで商ってきた。黒漆喰仕上げになる本格的な土蔵造2階建店舗で、明治22年(1889)の建築で、正面7.3m、奥行8.5mの寄棟造桟瓦葺で、前後に深い下屋を張り出し、前寄りを広く店とし、後方や2階に居室や台所を配している。 【清水屋本店店舗兼主屋(国登録有形文化財)】 清水屋は、流和菓子屋で、創業は明治中期と伝えられている。建物は店舗兼主屋となっており、背面北寄りに寄棟造平屋建の住居部を突出し、正面に「清水屋本店」と記したモルタル製のパラぺットがある。2階の軒は浅い出桁造とし、南面の窓には腰高の高欄がつく。 【笹屋土蔵(国登録有形文化財)】 笹屋は、江戸日本橋「越後屋」(三越百貨店の前身)の出入りの仕立屋「笹屋」の暖簾分けとして、幕末の万延元年(1860)に起業した。現存する土蔵は、明治31年(1898)に移築したもので、土蔵造2階建、桁行6.4m、梁間4.5mの東西棟で、切妻造桟瓦葺である。西側の妻には両開する土扉を持ち、外壁は漆喰塗で、鉢巻と腰を黒漆喰塗とし

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.05 | 講習会 | 神奈川県建築士事務所協会 | 木造建築物の基本講座 木造建築物を設計する際に確認していなくてはならない仕様規定を、法文を見直しながら改めて学習しました。また2025年改正に対応するために、現行の仕様規定を十分に見直し、法改正に対してスムーズな移行をするための情報を得ました |

||||||||||||||||||||||

| 2023.05 | 見学 | 岡山城、倉敷美観地区及び閑谷学校を見学。 【岡山城】 戦国時代に宇喜多秀家が安土城天主を模したる4重6階の初重平面形状が歪んだ多角形をしている天守を取り囲む城郭を建造した。また郭の代りとして、1700年(元禄13年)に「後園(後楽園)」が築かれた。明治時代に重要文化財に指定された月見櫓等を除いて御殿・櫓・門の大半が取り壊され、戦後に天守等がコンクリート造で再建された。 【倉敷美観地区】 江戸時代初期の寛永19年(1642年)、江戸幕府の天領に定められた際に倉敷代官所が当地区に設けられ、以来備中国南部の物資の集散地として発展し白壁なまこ壁の屋敷や蔵が並び、天領時代の町並みをよく残している。倉敷川畔伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。 ・旧大原家住宅 - 国の重要文化財で、1795年(寛政7年)②建築が始まり以後増改築を重ね明治中期に現在の形になった。主屋に接して内倉と離座敷があり、敷地北側は路地に面して5棟の倉が立ち並び、独特の景観を形作っています。 ・大原美術館本館(薬師寺主計) - 1930年(昭和5年)に建てられ、90歳以上というレトロ建築ですが関東大震災を経験した薬師寺氏ならではの耐震設計がなされています。 ・倉敷公民館(浦辺鎮太郎) - 蔵の町になじむ白壁とと張り瓦の大きな箱舟のようにも見えてくる不思議な建物です。 ・旧中国銀行(薬師寺主計) - 登録有形文化財で、第一合同銀行倉敷支店として1922年(大正11年)に竣工したルネサンス風の建築物です。 【閑谷学校】 1670年(寛文10年)、岡山藩主池田光政によって開設された日本最古の庶民学校である。講堂が国宝に指定され、石塀など24棟が国の重要文化財に指定されている。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.05 | 見学 | 横浜・関内の伊勢佐木町と横浜・桜木町の野毛を散策。 【伊勢佐木町】 伊勢佐木町は、明治7年(1874)に道路改修費用を寄付した伊勢屋中村次郎衛)、佐川儀右衛門、佐々木新五郎の名前に由来し、明治時代から商店などが集中したため、現在でも明治創業の店舗が残っています。関東大震災により壊滅した横浜の街を復興させるために昭和(1926)に建設したイセビル、関東大震災で焼失し昭和13年(1938)に再建された不二家横浜センター店及び昭和31年(1956)に竣工した有隣堂書店本店を見学しました。 【野毛】 町名の「野毛」は「ノツケ」(「突端」または「崖」を意味)から転じたとされ、江戸時代末期に東海道と横浜港を結ぶ横浜道(よこはまみち)が拓かれて交通の要所となった。戦後伊勢佐木町が駐留軍に接収 されが、野毛は接収されなかったので何でも揃う」という街になりました。昔からのお店は少なくなりまし たが、三河屋茶屋、波まや(ハマヤ)呉服店、金久保果実店、稲垣薬品工業、 会星楼、ミナト鞄店(洋品)、沙羅双樹(喫茶 琥珀)、あぐら亭など老舗店がの残っています。 また、昭和39年(1964)に鉄骨造地上2階地下1 階建•陸屋根鉄板葺で建てられた野毛都橋商店街ビルを見学しました。大岡川の宮川橋と都橋の間の川沿いの道路上に建てられた共同店舗で平成28年(2016)に横浜市の歴史的建造物に登録された。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.04 | 見学 | 武蔵野プレイス・ギャラリーで現代美術展「あたえられた土地と土」を見学。絵画、映像、インスタレーションなど表現手法の異なる5人のアーティストが、制作した作品がならべられ、あじま左官工芸・榎本留衣さんが什器製作等も展示されていました。       現代美術展が開催されたJR武蔵境駅前の武蔵野プレイスは、円形の窓が並び丸みを帯び図書館と市民活動の場を合わせた公共施設の白い建物で、kw+hgアーキテクツ(比嘉武彦・川原田康子)が設計し2016年に日本建築学会賞を受賞しています。

|

|||||||||||||||||||||||

| 2023.04 | 講習会 | 神奈川県建築士事務所協会 | 防災・災害時対応とスキルについて 木造建築物を設計する際に確認していなくてはならない仕様規定を、法文を見直しながら改めて学習する講習 |

||||||||||||||||||||||

| 2023.03 | 講習会 | 神奈川県建築士会 | 防災・災害時対応とスキルについて 防災イベント「何をどう 大災害に備える?」報告及び建築士の災害時対応 相談・復旧スキルについて講習

|

||||||||||||||||||||||

| 2023.03 | 講習会 | 横浜市建築局建築防災防課 | 令和4年度木造住宅耐震診断士講習会 建築防災課より耐震診断の現況及び診断に関する及び横浜市建築士事務所協会から耐震診断報告のインプット時の注意点が報告

|

||||||||||||||||||||||

| 2023.03 | 講習会 | 横浜市都筑区総務課 | 令和4年度木造住宅耐震診断士講習会 アウトドア防災ガイド・あんどうりす 氏より身近なグッズから防災力アップ&女性が造(つく)る地域防災についての講習

|

||||||||||||||||||||||

| 2023.02 | 講習会 | 神奈川県建築士会 | 建築士として知っておこう!!消費税インボイス制度説明会 東京国税局・深田亙さんがインボイス制度の概要と建築士の対処方法について説明 |

||||||||||||||||||||||

| 2023.02 | 講習会 | 東京都左官組合連合会 | これからはじめるインボイスの実務対応 税理士・山下雄次さんがインボイス制度の概要と一人親方の対処方法について説明 |

||||||||||||||||||||||

| 2023.1 | 講習会 | 東京都左官組合連合会 | 被災住宅建築士アドバイザー募集説明会 前半は座学で、昨年(2022年)壁土が不燃化された内容を、日左連の鈴木光先生と土壁の施工事例を左官職人久住有生さんが説明されました。後半は、土壁の施工方法(配合、下地、仕上げなど)を久住有生さんが実際に塗りながら分かりやすく解説されました。

|

||||||||||||||||||||||

| 2023.01 | 講習会 | かながわ住まいまちづくり協会 | ”被災住宅建築士アドバイザー募集説明会” 被災住宅建築士アドバイザー:資格制度ではなく、相談業務をとうして、被災者支援に貢献する建築士

|